着床の問題

子宮内膜とは、受精卵の着床のために子宮腔内に作られる、赤ちゃんのための血液のベッドのようなもの。このベッドは、着床しなかった月には体外に排出されます。これが、いわゆる月経(生理)です。子宮内膜症とは、子宮にあるはずの内膜が、子宮内腔以外の場所で、広がっていく病症です。異所性の内膜様組織が卵管周囲で癒着を起こすと卵管性不妊の原因となり、卵巣に発生(『チョコレート嚢腫』)すると卵胞の発育を妨げ、不妊の原因となることがあります。

内膜症のある場所・大きさ・癒着の程度により異なりますが、月経痛は内膜症の進行とともに悪化。「月経不順」「不正出血」「性交痛」「排便痛」「腰痛」などが起こります。月経痛は、月経開始数日前から2日目頃に強くなり、出血のピークを過ぎると治まっていきます。経血量は多め、月経期間は長めの傾向。

西洋医学的には、月経血の逆流や遺伝的または免疫的な因子が作用しているといわれています。また、体腔上皮が子宮内膜組織に変化する可能性も示されています。肺(血痰)や腸(下血)にも発生します。

患者の年齢、症状の程度、妊娠希望の有無、などを考慮し治療方針が決められます。薬物療法には、鎮痛剤などによる対症療法、ピルなどを服用して病巣を小さくするホルモン療法があり、腹腔鏡手術や開腹手術も行われます。

痛みの部位、痛みの強度、痛みの性質、どのような時に痛むか、などにより漢方の治法が異なります。 漢方では、人間の体を構成する基本的な要素「気・血・水」のバランスが崩れることが、健康状態を左右すると考えます。とくに子宮・卵巣は瘀血(おけつ/血液の流れが悪く滞った状態)の影響を受けやすく、『子宮内膜症』のほか、排卵障害や生理不順、人によっては『子宮筋腫』、『卵巣嚢腫』などの原因にもなります。

漢方薬で瘀血を改善していくと、月経痛が軽減し月経の状態に良い変化が見られます。結果として、不妊症の改善にもつながることが期待できます。基礎体温の特徴として、全体的にギザギザした形で、低温相が高く高温期との温度差が小さい傾向にあります。また、排卵期の高温相への移行に時間がかかり(階段状に上昇)、高温期の日数も少ない傾向にあります。

漢方相談では、様々な情報から状態を見極めて、適切な漢方薬を処方します。『子宮内膜症』だけが不妊症の原因というのではなく、いくつもの要因が重なっていることも多く、また体質だからとあきらめている症状も含めて「ホルモン・自律神経・代謝」を整えることが不妊症の改善へとつながります。

子宮内膜組織が子宮筋層内に紛れ込んだ状態。『子宮内膜症』と同様に月経周期に合わせて子宮内膜組織が増殖・剥離を繰り返しますが、『子宮内膜症』とは別の病気として診断されます。

ひどい月経痛。月経過多。月経期間は延長傾向。

『子宮内膜症』と同様に、患者の年齢、症状の程度、妊娠希望の有無、などを考慮し治療方針が決められます。

薬物療法には、鎮痛剤などによる対症療法、ピルなどを服用して病巣を小さくするホルモン療法があり、子宮全体に広がり硬くボール状となったものは子宮全摘出となる場合もあります。

痛みの部位、痛みの強度、痛みの性質、どのような時に痛むか、などにより漢方の治法が異なります。

『子宮腺筋症』への漢方的な対処は、基本的には『子宮内膜症』の場合と同様です。

発生場所や大きさによっては着床障害の原因となり、子宮全体に広がっている場合には妊娠が困難な場合があります。さらに妊娠した場合にも流産の確率が高くなるので、漢方薬によるサポートが効果的です。

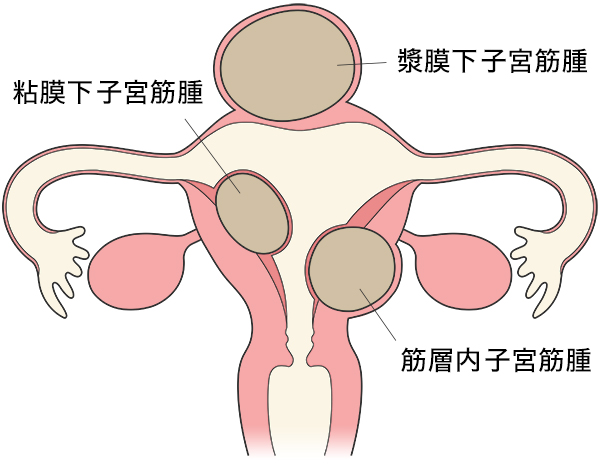

子宮の筋層内に発生する良性の腫瘍で、30歳代から40歳代の女性の約30%に子宮筋腫があるといわれています。子宮筋腫は筋腫のできる場所によって次の3種類に分類されています。

子宮筋腫の多くは無症状ですが筋腫の大きさや部位によってかなり違います。

婦人科の検診時や妊婦検診時に偶然見つかることが多いですが、一般的に子宮筋腫の症状でもっとも多いのが、月経の変化です。特にその量が増えます。そして、月経の量が増えると、貧血をおこしやすくなります。また、子宮筋腫が成長、大きくなると膀胱を圧迫することがあり、その時は頻尿になります。直腸を圧迫すると便秘になり、背部で骨盤の神経や血管が圧迫されると腰痛の原因にもなります。さらに、筋腫が子宮内腔や卵管を圧迫して、不妊となる場合もあります。

特に子宮筋腫と子宮内膜症、子宮腺筋症の合併例は多く、月経困難症の合併をみることもあります。子宮内膜症の合併は約20%です。

子宮筋腫の医学的原因は不明ですが、生まれつき持っていた筋腫の芽がホルモン分泌の影響で増殖するなどともいわれています。冷えや血行不良などが筋腫を悪化させる要因にはなりますが、なぜ筋腫が発生するのかは明確ではないようです。

漢方では、子宮筋腫も子宮内膜症と同様、「気・血・水」のバランスが崩れて「血」の巡りが悪くなり、「お血(おけつ)=血行不良」の状態となることが深く関係しています。血行不良が続くと、さまざまな体の機能に悪影響を及ぼします。特に子宮・卵巣はお血の影響を受けやすく、子宮筋腫のほか、排卵障害や生理不順、人によっては子宮内膜症、卵巣嚢腫、などの原因にもなります。

患者の年齢、症状の程度、妊娠希望の有無、などを考慮し治療方針が決められます。

治療は、手術療法とホルモン療法の2つがおもです。

一般に子宮筋腫は閉経後には縮小するので、日常生活に特に支障がない場合や更年期の時期の人などに対しては、経過を見て手術をしない場合もあります。

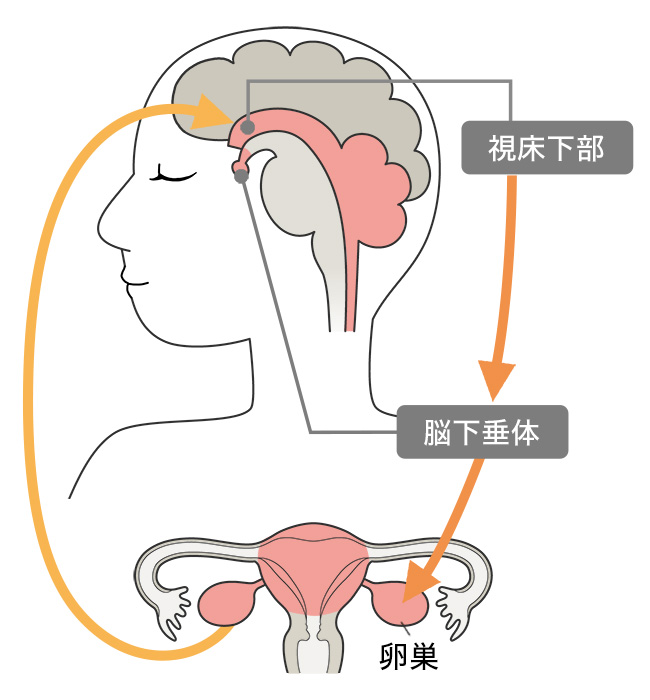

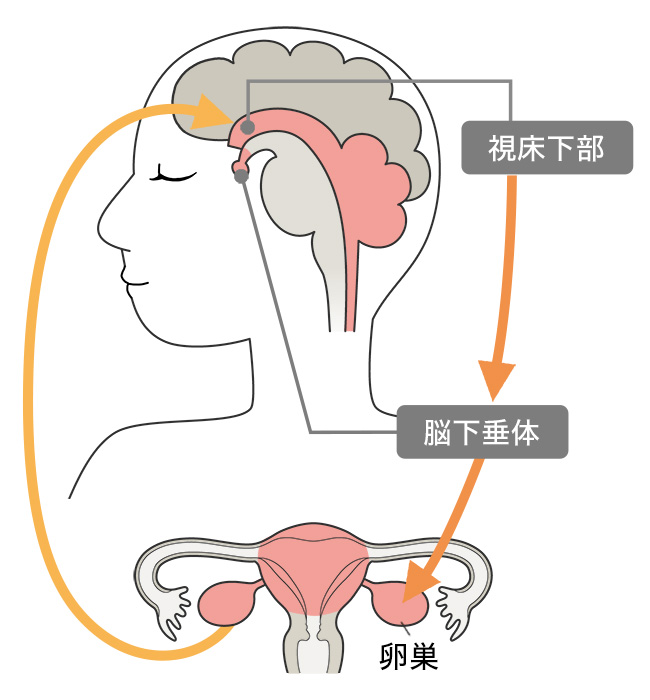

ホルモン療法は、筋腫が大きく症状が重い場合や、手術前に出血を抑える場合に行われます。脳の下垂体に働きかけて女性ホルモンの分泌を抑え、排卵を一旦止めることによって筋腫の縮小や症状を改善します。

漢方薬の治療が適しているのは、にぎりこぶしの大きさくらいまでであり、それ以上大きいものは外科手術で取り除くことになる場合があります。

漢方では、骨盤内の瘀血(おけつ/血液の流れが悪く滞った状態)を改善します。

瘀血には、寒凝血お(かんぎょうけつお)、気滞血お(きたいけつお)、気虚血お(ききょけつお)などの種類があり、お体の状態や症状によって必要となる漢方薬も異なります。

漢方薬で血行を改善すると、子宮筋腫のおもな症状である過多月経、月経困難症はかなり改善され、また、骨盤内の血行不良が解消されることで筋腫のそれ以上の増殖の抑制や不妊の改善も期待できます。子宮筋腫の発生場所が内膜に近いほど着床障害や流産の原因となります。

子宮にある病変によって子宮内膜が損なわれ、着床できなくなるものを子宮因子による着床障害といい、不妊患者の15%を占めます。子宮筋腫があっても妊娠し無事に出産される方もたくさんいらっしゃいますが、放置すると悪化したり、手術をしても再発したりすることもあるので定期的にチェックされると安心です。

黄体からのホルモン分泌不全や子宮内膜のホルモン反応性の低下により子宮内膜が着床にふさわしい状態とならないもの。

黄体ホルモンによって子宮内膜は受精卵が着床しやすい状態になり、着床を維持します。高温期の着床が起こる時期にホルモン検査を行って、黄体ホルモン(プロゲステロン)の値が10ng/mL以下の場合には、『黄体機能不全』と診断されます。

排卵はあるものの、月経不順、着床障害、流産などが起きる場合があります。

不妊症患者の10%程度にみられ、『子宮内膜症』、『高プロラクチン血症』、『黄体化非破裂卵胞症候群(LUFS)』などとの併発もみられます。

卵胞期のホルモン分泌低下による卵胞発育不全に続いて起こっている場合や、排卵前期のLHの分泌低下、子宮内膜のプロゲステロンに対する感受性の低下、また、子宮内膜症、高プロラクチン血症などの併発など、複雑な要因によって引き起こされると考えられています。

内服や注射による薬物投与により、『黄体ホルモン』の補充・刺激、『高プロラクチン血症』の治療、排卵誘発剤による卵胞発育と排卵促進が行われます。

生殖活動の根本を担う「腎」の働きを充実させることが最大のポイントです。腎虚(腎の働きの低下)は、生まれ持っての体質だけでなく、生活の不摂生、精力の消耗過多などからも起こります。また、瘀血(お血/血液の流れが悪く滞った状態)、脾虚(胃腸機能の低下)、肝うつ(ストレスや緊張による気のめぐりの停滞)などの要因がいくつもからんでいる場合がほとんどです。

漢方薬で全体の調和をはかりながら腎気を高めていき、黄体機能不全の原因が解消されてくると徐々に、基礎体温上にも変化が現れ始め黄体期が安定してきます。『黄体機能不全』のようにバランスや腎の力量不足という問題は、体本来の機能を発揮できるように整えることを主体とする漢方の得意とする症状です。

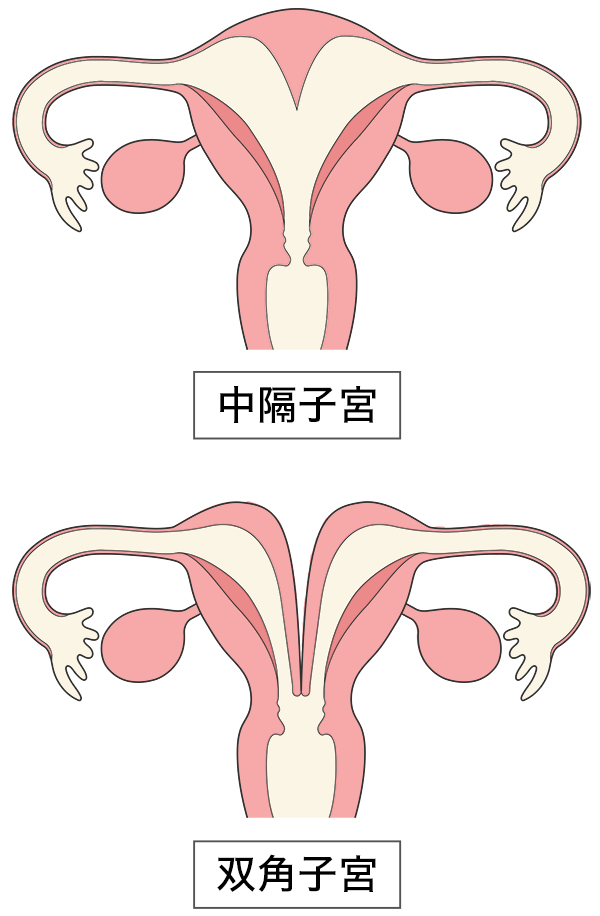

子宮形態異常で不妊や流産の原因として問題になるのは、『中隔子宮』や『双角子宮』などの『子宮奇形』、『子宮筋腫』、『子宮内膜ポリープ』、『子宮腔癒着症』などですが、とくに問題なく妊娠・出産されるケースも珍しくありません。

習慣性流産の15%程度に子宮奇形がみられます。 初期流産率が高いのは『中隔子宮』で、早産も起こりやすいとされています。中隔子宮は外側から見ると異常はありませんが、内側の子宮内腔を隔てる薄い壁に受精卵が着床する場合には、血流が十分に行き届かず、着床障害で不妊や初期流産の原因になるとされています。

また、子宮を外側から見るとハート型に見え、内側で二つに分かれている『双角子宮』は、初期の着床は難しくないものの、成長過程で流産の頻度が高くなります。

子宮は、左右のミュラー管が胎生8~15週頃にひとつになってできますが、これが正しく行われない場合に先天性の『子宮奇形』が生じます。

超音波診断やMRIで『子宮奇形』の種類や程度を診断します。『中隔子宮』は、腹腔鏡下手術で中腔を切除します。術後、妊娠した場合には、経腟分娩も可能です。 『双角子宮』は、開腹手術が必要になり、術後の分娩は、帝王切開をすすめられます。ただし、『子宮奇形』があってもすべてが習慣性流産の原因となるわけではないので、既往妊娠の経過から判断されます。

漢方の対象となるのは後天的な状態で、かつ形態異常に至る前段階までのものです。

つまり、できてしまったポリープや筋腫、癒着などを漢方が排除することではなく、正常な範囲でいかに着床環境を改善するか、ということが漢方の守備範囲となります。漢方では、瘀血(お血/血液の流れが悪く滞った状態)を改善し、質の良い子宮内膜をつくることが期待できます。

子宮奇形や形態異常があるからといって、必ずしも妊娠・出産を妨げるとはかぎりません。

漢方薬で子宮の着床環境を改善することにより、正常に妊娠が成立した場合に育ちやすい状態を整えることが可能になります。

子宝相談はお電話かLINEにて相談日時をご予約ください。

子宝相談の際に、基礎体温を計測した表をご持参いただくと、大変参考になります。

妊娠したら【赤珠】【碧珠】の服用を停止し、投稿を!

喜びのお便り投稿者は【黒珠】に交換します。

めでたく出産されたら、再度、ご投稿を!

お祝いの素敵なベビーグッズをお贈りします。